-

WinActorについて

WinActorについて

- 活用シーン

- 導入事例

- イベント・セミナー

- 製品

- WinActorを使う

- トピックス

1959(昭和34)年に大和ハウス工業の物流部門として創業した大和物流株式会社は、発足以来、建築・建材物流のエキスパートとして業績を伸ばし、流通・小売系物流やアパレル・通販系物流、また倉庫業や物流センターの運営をはじめとする物流不動産業、海外からの資材調達や現場配送までを一貫して行う国際物流、そのほかオフィス文書の保管・配送業務や太陽光パネル・LED照明の施工工事などを展開しています。

同社がRPAに取り組むきっかけとなったのは、2016年10月に親会社である大和ハウス工業で発足した「RPA研究会」でした。そこへグループ企業から唯一、有志として参加したのが当時経理部に所属していた棚橋伸治氏。中期経営計画で定められた売上1,000億円を達成するため、またそれに伴う業務負荷を軽減する一手として、研究会への参加を社内提案したといいます。研究会ではRPAツールの比較や事例の検証などを重ね、2017年3月の終了後、その成果をもとに社内での導入提案をスタート。ところがRPAについてはまだまだ一般的に知られておらず、また物流業界での導入事例もほとんどなかったことから、検証のためのパイロット導入までに約1年、そこから正式導入まで半年の準備期間を設けました。

棚橋氏はRPA導入の社内でのプレゼンテーションに際し、自動化の利点に加え、SEによるシステム開発では費用対効果が見込めないような業務にも活用できる点や複数のシステムをまたがって処理することができる点などRPAの特性をまとめ、さまざまな会議などに参加してアピールを繰り返したといいます。

数あるRPAツールのなかからWinActorを選択したのも、情報システムのスキルをもたない棚橋氏自身も簡単に使いこなせて現場の業務状況をシステムに反映しやすいこと、またサーバー型とは異なりPC単体でスモールスタートできること、そして業務フローを作成する感覚でシステムが開発できる点が決め手になりました。「加えて、対応がどこの販売代理店さんより手厚かったことも大きかったと思います」と棚橋氏。

同社へのWinActor導入を営業面で推進した株式会社ニッセイコムの田仲氏は、当時について「社内プレゼン用の導入事例を自社販売分に限らず出来る限り集めるなど、その熱意にどうにかしてお応えしたい、と感じていました」と振り返ります。

2018年4月には経理部門のなかに業務改革グループが発足。棚橋氏と情報システムに詳しい強田裕子氏を中心に準備を進め、5月にWinActor導入が決定しました。他部署からの開発依頼も増え、2019年春には棚橋氏・強田氏がWinActorとともに情報システム部に移り、一元管理のもと各事業所からの依頼を受けてシナリオ作成を進めています。

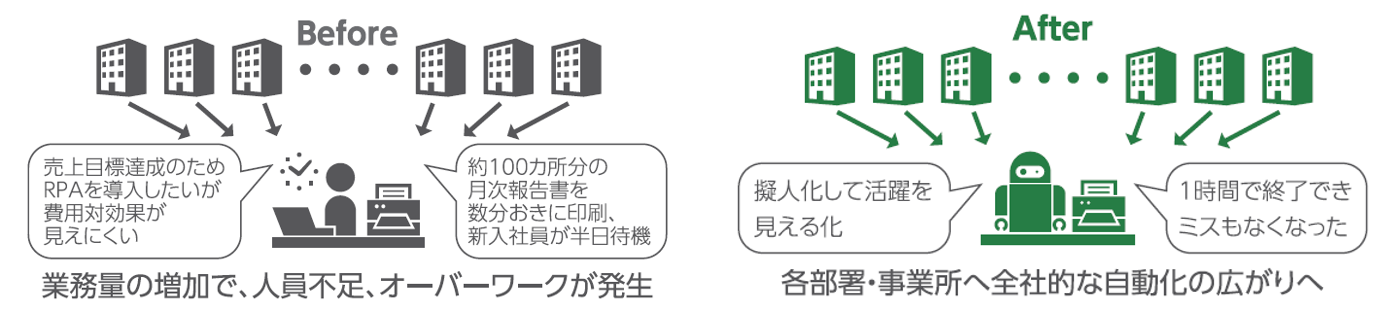

RPAを社内で展開するようになったのは、棚橋氏の隣の部署で急激に業務量が増え、「何とか助けになれば」とシナリオを作成し、コア業務に集中できる環境づくりができたことがきっかけになりました。ほかにも、約100カ所ある事業拠点の月次修正報告書を作成するにあたり、これまでは数分おきに印刷実行をさせるため、新入社員が半日待機していましたが、WinActorで自動化したことによって1時間で終了でき、ミスもなくなりました。

シナリオ作成の申請は、現場担当者からワークフローで起案する形式をとっており、「それによって慣習的になっていた作業も見直すようになり、業務改善への意識も高まってきていると感じます」と思わぬ効果も。特徴的なのはシナリオを「派遣社員」として擬人化している点で、他部署や事業所に派遣されるシナリオには社員番号も割り振られ、スケジューラーで予定管理しているのだとか。作成の難易度などからシナリオごとに時間単価を割り出し、部署間で費用の付け替えを行うことで、RPAの導入効果を見える化しています。例えば工事依頼の登録作業について“シナリオ派遣社員”の売上が約6万円なのに対し、手作業の場合は約32万円掛かり、26万円分の削減効果があったことがわかります。現在稼働している全シナリオでは年間約900万円の削減効果が計上されており、この見える化によってユーザー部門へのRPAに対する理解が深まり、またシナリオ作成者側のモチベーションにもなっています。

「はじめは数字入力など単純作業の自動化が中心でしたが、実際に使ってみると『次はピッキングリストを作れませんか』というような問い合わせも出てくるようになり、シナリオの対象がどんどん業務のコアに近づいていっていると感じます」と強田氏。新しい事業が立ち上がる際には「これってRPAで出来ないかな?」といった声も挙がるようになり、社内だけでなく、グループ内にもWinActorに対する認知と信頼が広まってきています。

事業所からの申請を受けて業務をRPA化する際には、まず現地にヒアリングに行くのではなく、WEB会議の仕組みを応用して業務担当者のパソコン作業を録画し、そこからシナリオを起こして、稼動検証の段階で現地に入るようにしているとか。WinActorが録画から直接シナリオを作成してくれるようなツールも、そう遠くない時期に実現できるのではないかと期待しています」と棚橋氏は笑います。

RPAを無駄なく、効率よく稼働させるため、「WinActorの働き方改革」と銘打った管理体制の構築を進めており、「その一歩先を見据えた展開を少しでもサポートできるよう、さまざまなツール、システムを組み合わせたご提案を続けていきたいと思います」とWinActorの導入をシステム面でサポートしている株式会社日立システムズの飛田氏。

「RPAは単なる繰り返しロボットではなく、人に考える時間を与え、成長させてくれるツール」という棚橋氏の言葉に、RPAのさらなる可能性が見えてくるようです。